CAPELLI BLU SOTTO LA PIOGGIA DI UN CIELO NEMICO

Text: Giovanni Gastel Junior

Prima parte

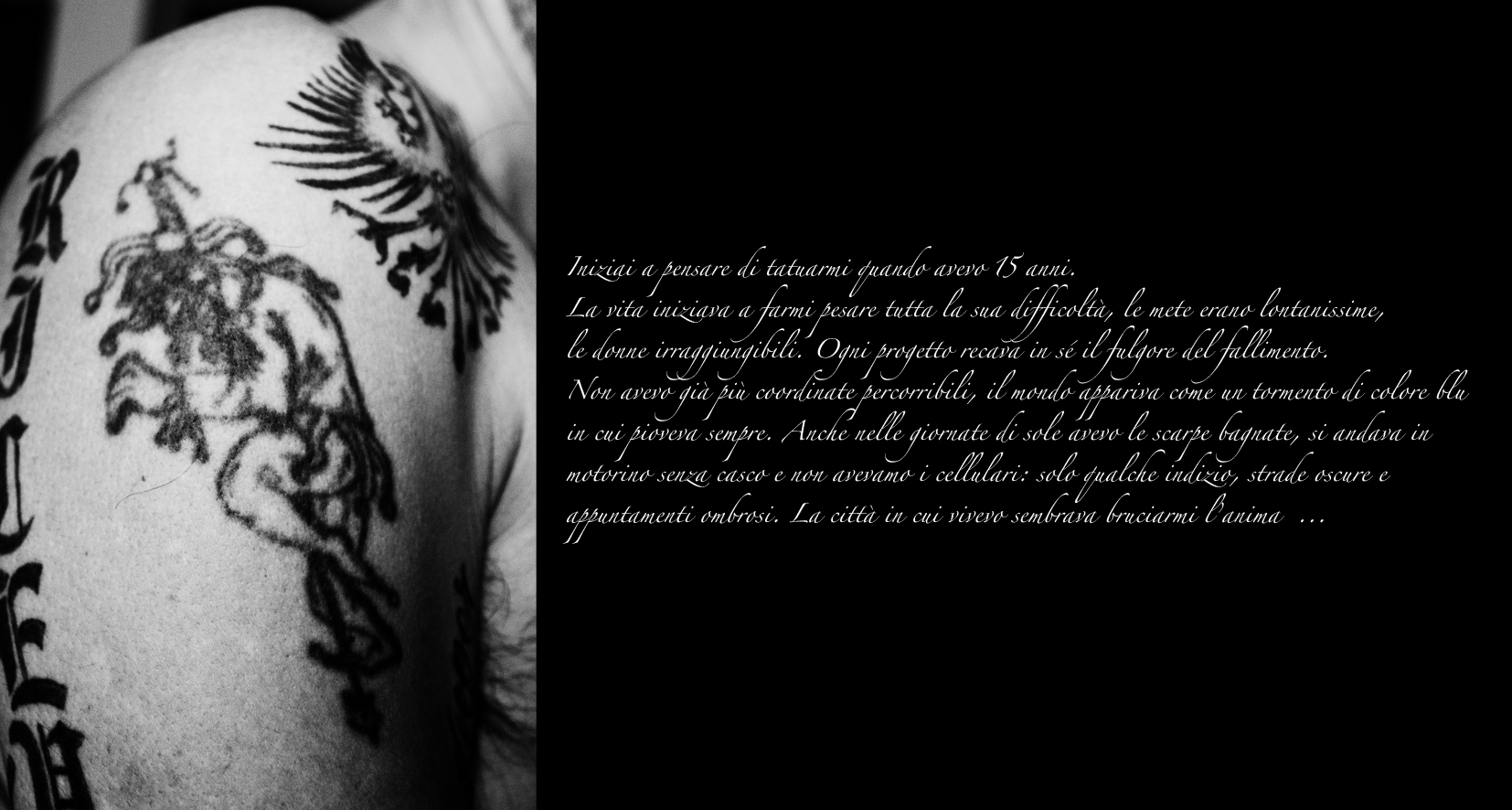

Iniziai a pensare di tatuarmi quando avevo 15 anni. La vita iniziava a farmi pesare tutta la sua difficoltà, le mete erano lontanissime, le donne irraggiungibili. Ogni progetto recava in sé il fulgore del fallimento. Non avevo già più coordinate percorribili, il mondo appariva come un tormento di colore blu in cui pioveva sempre. Anche nelle giornate di sole avevo le scarpe bagnate, si andava in motorino senza casco e non avevamo i cellulari: solo qualche indizio, strade oscure e appuntamenti ombrosi. La città in cui vivevo sembrava bruciarmi l’anima e l’anima era in sé come fradicia di male, senza armonia né promesse sicure. Le prime droghe iniziarono ad alimentare una perversione di cui venni a capo solo epoche più in là. Dubbi e attrazioni di circhi di provincia, e albe verso cui imporre lunghi sonni senza sogni lieti. Lo studio che fino a qualche mese prima sembrava un luogo di successi garantiti ora diventava un tema sbagliato, non riuscivo a correggere errori nuovi e sconosciuti, così sbagliavo senza capire l’errore. Aprii a me stesso nuove strade sperando in una fortuna benevola che avevo già perduto e che intravidi nuovamente solo molti anni più in là.

“Un tatuaggio mi porterà durezza, sembrerò più forte di quanto io appaia ora”… magro, il cranio rasato come un soldato ma più simile a un disgraziato deportato, senza mai andare in guerra ma cavandomela sempre nelle infinite, inutili battaglie di strada. Doc Tattoo (era il nome del tatuatore) sembrava essere la mia meta: un uomo che poi decifrai come drogato, sposato a una donna infame che “pierçava” la gente per pochi soldi con la macchina per gli orecchini. Tutto falso, tutto sbagliato: il decalogo del tatuatore non veniva nemmeno preso in considerazione, era tutto fuorchè un dogma per maledetto bandito! finto, come l’autorizzazione dei miei genitori, come la mia conoscenza dei simboli di quel mondo allora oscuro e affascinante.

La scelta del soggetto era poca cosa, di fronte all’immanenza del gesto, coraggioso, secondo me, di farsi tatuare. Erano gli anni novanta. Il mio Booster (*) era nero, la mia audacia improvvisata. Arrivai lì, lo stregone mi chiese se volessi usare un inchiostro che rendeva il tattoo temporaneo. La cosa mi rassicurava: l’avrei fatto ribattere, nel caso si fosse disperso in macchia. “Va bene, facciamolo temporaneo.” Nulla di quell’epoca fu temporaneo eccetto la perfezione del mio naso, che naturalmente si storse col tempo: le esperienze si fossilizzarono in me come quel momento, tutto ritornò anzi più vivido che mai. Scelsi prima un pacchetto di sigarette, poi una Marylin Monroe con il vestito svolazzante, e infine optai per un maligno giullare, un joker demonico.

Ci mise un paio d’ore, il dolore era coperto dall’emozione, mentre pensavo alla resa sociale di quel disegno inchiostrato. Prima di raggiungere i 16 anni ritornai dal (maledetto) Doc: il simbolo di Atlantide racchiuso in un sole fu la mia seconda scelta, il mio secondo tattoo: ovviamente il primo non era minimamente scomparso, ma quello non mi preoccupava più: la strada che avevo scelto in quei mesi era tanto buia che l’inchiostro sotto pelle era un’infinitesima parte di quello con cui stavo scrivendo la mia burrascosa vita. E le conseguenze delle mie scelte non erano temporanee. Ora si usa il Bepanthenol e altre creme, all’epoca si utilizzava la vasellina bianca di Marco Viti e addirittura la Nivea, per abbeverare e curare le ferite della macchinetta. Si dice che la base di metallo per i tattoos degli anni ‘80 e ‘90 potesse essere un rischio quando si era sotto la macchina della Tac: avrebbe strappato la pelle verso il magnete. Ma anche quelle erano leggende in un’epoca costruita su mitologie da sabato sera. Avevo l’aria più dura? Non so, a me sembrava tutta una fottuta pantomima. Avevo lavorato sodo per eliminare la erre moscia affidatami da mio padre, e dormivo in una posizione particolare delle braccia per allargare il torace: avevo le scapole alate. Iniziai giovanissimo la ginnastica per migliorare il mio fisico, esile, magrissimo. Allo stesso scopo imparavo a guidare motociclette e automobili, iniziando in campagna sulla Uno turbo di mio papà, praticamente da bambino.

Tutto serviva per catturare attenzione e magari guadagnare un amore speciale: ero sempre infatuato, romantico, mi innamoravo sempre di donne irraggiungibili e sempre più grandi di me. Avevo già un orecchino e un piercing sotto il labbro. Non male, mi dicevo nelle sedute davanti allo specchio, affidando il taglio dei capelli – sempre rasati – alla macchinetta. Avrei voluto assomigliare a uno skinhead. Mi piaceva il concetto di guerra, di aggregazione, di battagliare, di fare a pugni, mi piaceva come erano vestiti. Mi mettevo sempre in mezzo e data la mia piccola statura le prendevo la metà delle volte. Avevo coraggio, quello sì. I primi tatuaggi furono porte: aprirono per me la via impenetrabile del malaffare, che mi affascinò per quasi tutta la mia vita. Così, più simile a un prigioniero che non a un soldato mi affaccendavo verso una virilità raggiunta solo quando non era più fondamentale. Questo è valso per quasi tutte le mete della mia vita.

! (motorino 50 cc famoso all’epoca tra noi adolescenti)

Seconda parte

Indossare l’abisso come un abito da festa pagana, provare a non fare ridere di sé, far finta di sopportare il peso grondante della vita, quando invece la vita ti prende per il culo non appena sei solo. Sfiorare le unità culturali, i gruppi, le band, le bande, i disonesti e gli incappucciati nelle felpe strette, integrarsi in intere coalizioni, ragazzetti viziati coi banditi, ricchi e poveri, gang e ragazzi soli, solitudini imperiture e giacche imperative, riunioni, maglioni, vesti sempre troppo poco pesanti, pesi di diverse unità: gente affaccendata nel male e buoni compagni di viaggi. Era un luogo buio, quel periodo. Non esisteva nessun comandamento perché i dogmi mi stavano stretti e così ne facevo il bersaglio delle mie nuove azioni. Intraprendere cammini su selciati maledetti, all’ombra di personalità nel contesto della scuola, per diventare persone il cui nome facesse il giro di Milano. Muoversi senza benzina per incontrare le ombre dei giganti, i miti, coloro che erano sulla bocca, e tra le labbra della gente. Diventare qualcuno, all’epoca, significava superare il limite ematoencefalico senza usare droghe. Ma c’era solo la droga, non come mezzo, non solo: anche come fine, come finale di film indipendenti e – soprattutto – mai girati.

Ero un attore senza stipendio e senza palco. Senza nemmeno metodo, ecco… solo con un faccino interessante e movenze da felino infelice che deve solo difendersi dal mondo, e dagli altri felini: quelli veri. Non ero un attore, dunque, no. Avevo un bastone da passeggio scuro, con il manico di corno di bue, m’incamminavo per le vie oscure della città, i sottopassaggi erano valichi per l’altroquando, i Dylan Dog erano religioni attraverso le quali provare a capire il reale. Le sfumature delle canzoni dei Nirvana erano ossessioni amorose senza pause né godimento: colonne sonore di micidiali sconfitte nel campo (di battaglia) dello studio. Bocciature come a dire: riprova, imbecille: non sarai più fortunato. Riprovai usando sempre lo stesso schema, fallendo. Poi incontrai la fortuna e la sposai, la volevo tenere per sempre, ma ogni eternità durava solo un inverno, ed erano tutti freddi: gelidi. Li affrontavo a testa alta ma a capo basso. Mi rifugiavo in sostanze colorate: il marrone castagno del fumo, il verde marcio dell’erba, il bianco pisciato di gatto della cocaina, il grigio estremo nelle mille sfumature della sofferenza eroinica. Tutto molto poco chiaro… come la birra fuligginosa che schiuma, come un’alba alchimia fatta di sbronze doposbronza, e fumate attraverso le quali osservare il cielo: un cielo livido, nemico, un iperuranio di colore ottanio, e sempre opprimente come una promessa d’amore che s’infrange subito dopo un bacio clandestino… questo… questo è il racconto del colore blu che mi accecava all’epoca. Era solo una sfumatura livida di un firmamento compromesso da un vento cattivo e perverso che buttava giù alberi e alveari, che piegava, che piangeva come un temporale, lacrime di lava e di saliva di bocche aperte per il godimento, bocche desiderate, amate perfino, perché devo mettere un po’ di amore in questo racconto. L’unico vero, però, era quello dei miei genitori, e di quello, beh: non sapevo che farmene. Peccato; avrei voluto raccoglierlo e ora me lo riguarderei come fosse un telefilm. Addio giovinezza, addio madre: tutto abbandonato come una galleria dei treni. Il mio treno l’ho rivisto solo ora, dopo che tutti i passeggeri sono scesi, dopo che perfino Dio con Gesù, o il controllore e il macchinista, sono discesi. Tutto abbandonato, come la mia giovinezza, che ora guardo ammirato, negli occhi degli altri. Ma all’epoca la vita sembrava un sogno sbiadito, e io ero un attore fuori fuoco.

Poi ho imparato a scrivere, e ora… faccio solo quello, mentre raccolgo con un cappello nuovo la pioggia di un’epoca decolorata e finanche – un po’ – dimenticata. Non sono più solo, però! E il cielo che mi era nemico oggi stilla gocce di meravigliosa armonia.

Giovanni Gastel Junior