“In cerca di mr. Hicks”

di

Roberto Pedretti

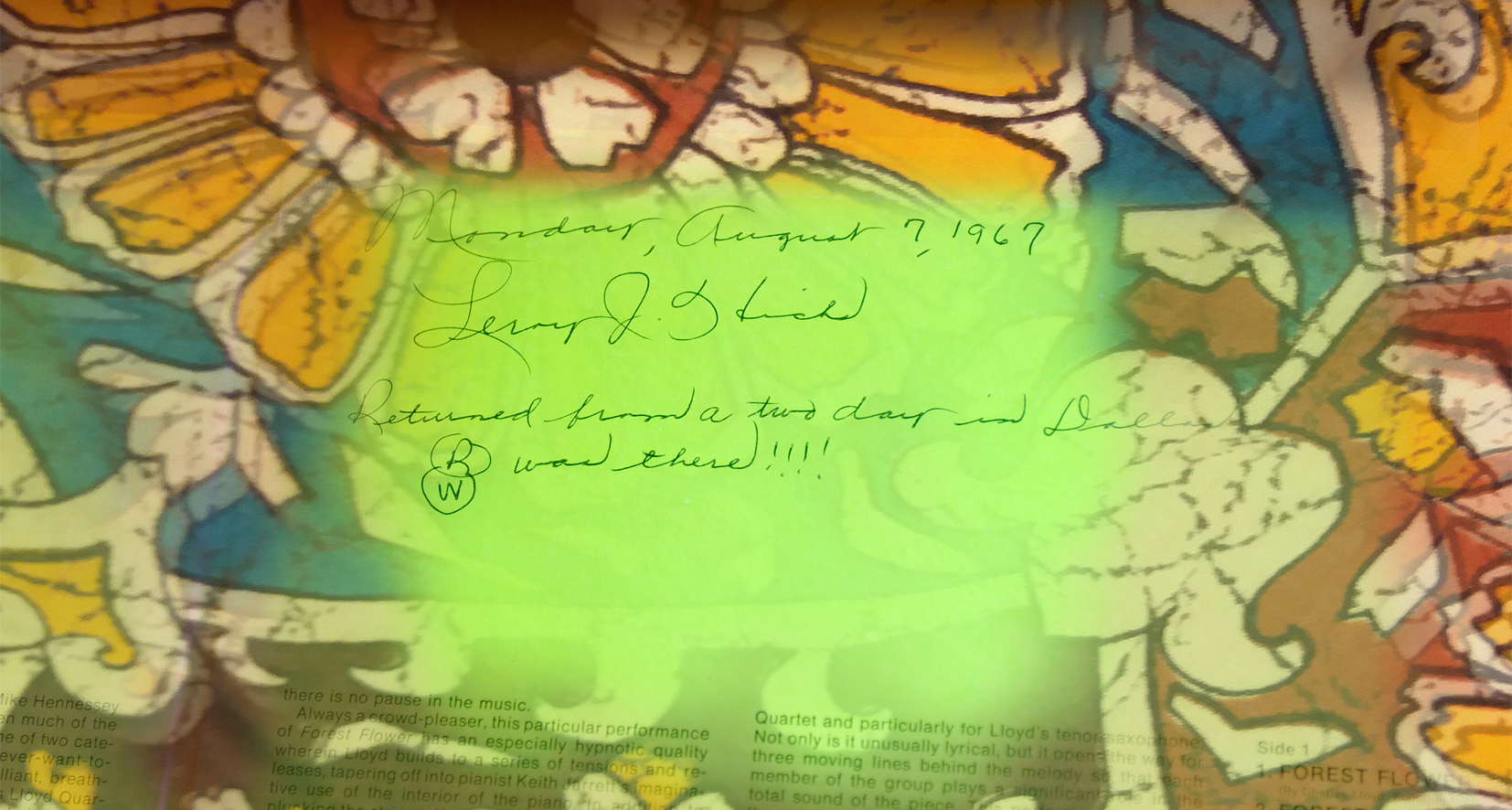

Non so chi è Leroy J. Hicks. Ho incontrato per caso il suo nome scritto con la penna sul lato interno della copertina di un disco di jazz acquistato qualche anno fa. Sui dischi passati di mano in mano, protagonisti dei percorsi più intricati e bizzarri, non è inusuale imbattersi in dediche spesso banali e scontate, raramente spiritose. In questo caso mi sono trovato di fronte a qualcosa di diverso: qualcuno aveva deciso di fissare, con pochi ma precisi dettagli, la traccia di un breve incontro avvenuto un paio di giorni prima. Proprio su un disco, forse comperato apposta, scelto con cura affinché contribuisse a mantenere vivo questo ricordo. Ho provato a immaginare la storia di Leroy e del suo disco.

Lunedì 7 agosto 1967, di ritorno da un week-end trascorso a Dallas, Leroy J. Hicks entra in un negozio di dischi della sua città e acquista una copia del nuovo lavoro del quartetto jazz capitanato dal sassofonista afro-americano Charles Lloyd intitolato Forest Flower. I due giorni trascorsi a Dallas devono essere stati di grande importanza per Leroy. Non ha potuto fare a meno di fissarne il ricordo all’interno della copertina di cartone pesante di colore verde con una calligrafia svolazzante, leggermente piegata verso destra, dominata dalle lettere maiuscole delle iniziali del suo nome. Una L che si estende orizzontalmente a intersecare la seconda lettera del nome, una J decisa e chiusa su se stessa fissata da un punto profondo e netto. La H del cognome, la cui gambetta sinistra rigonfia come una vela è completamente distaccata da quella destra che taglia verticalmente in due la “i” successiva, sembra tracciata apposta per sottolinearne graficamente la funzione di lettera soffiata fuori dalla bocca senza produrre un suono. E poi un accenno misterioso a qualcuno incontrato a Dallas, un qualcuno da ricordare con due lettere maiuscole cerchiate, a sottolinearne l’importanza: una R e una W. La calligrafia di Leroy è elegante e sicura, rivelatrice di una persona istruita, forse da poco uscita dal college, pronta a ritagliarsi un futuro nell’America dura e violenta degli anni ’60. Oppure è già un giovane uomo all’inizio di una carriera nel mondo delle professioni libere, forse un insegnante.

Leroy è un nome da afro-americano, un nome che richiama la presenza coloniale francese e rimanda al sud degli Stati Uniti, all’esperienza della schiavitù, quando erano i padroni bianchi delle piantagioni a imporre i nomi europei agli schiavi. Leroy ascolta musica jazz, una delle colonne sonore che meglio restituiscono l’atmosfera di tensione e speranza che caratterizzano quegli anni. Forse si appassiona al jazz perché è la musica che meglio rappresenta l’identità e la storia degli afro-americani. Ma è anche uno dei nuovi linguaggi che, attraverso la sperimentazione di spazi sconosciuti e percorsi inediti, indica il bisogno di liberazione e affrancamento non solo dei neri in una società profondamente conservatrice fradicia di razzismo, ingiustizia e discriminazione. L’orizzonte in cui si muove Leroy è segnato dall’escalation della guerra in Vietnam, dalle battaglie per i diritti civili, dall’affermazione del pensiero radicale nero tracciato da Malcolm X, dalle rivolte nei ghetti urbani. Anche i college americani più prestigiosi su entrambe le coste del paese sono travolti da sit-in e proteste degli studenti benestanti bianchi, proteste che assumono forme diverse da quelle dei neri e troveranno modo di articolarsi in movimenti contro-culturali destinati a segnare la storia americana.

In quel 1967 Charles Lloyd non può avere un’età molto diversa da quella di Leroy e probabilmente sono accomunati da storie familiari e personali simili. Lloyd non ha ancora trent’anni, ma inizia a essere un nome conosciuto sulla scena jazzistica statunitense. Nella foto di copertina Lloyd, ritratto in un primo piano mentre soffia prepotentemente dentro al sassofono durante un’esibizione dal vivo, sembra anticipare di qualche anno quell’immagine degli afro-americani urbanizzati che verrà resa popolare dai film della blaxpoitation, film come Shaft che proporranno un modo nuovo di essere nero, distante dallo stereotipo del nero sottomesso e ubbidiente. Forest Flower è il secondo disco che lo vede capitanare un quartetto di giovani musicisti in cui spiccano i nomi del pianista Keith Jarrett e del batterista Jack DeJohnette, entrambi destinati a una lunga e luminosa carriera. Il disco documenta l’esibizione del quartetto al Festival di Monterey del settembre 1966 e l’inizio di un periodo di grande successo di critica e di pubblico destinato però a esaurirsi nel giro di pochi anni e relegare Lloyd nell’oblio fino agli anni ’80. Lloyd e i sui musicisti costruiscono un linguaggio che trae ispirazione dalle fonti più diverse. I brani scritti dal quartetto riescono a fondere e integrare splendidamente frammenti di free-jazz, soul, latin-jazz e blues fino a creare una miscela di straordinario fascino. Il risultato è una musica vellutata e carica di energia che non può essere compresa se non nel contesto storico e culturale in cui è stata pensata e prodotta. E’ lo stesso Lloyd a scrivere nelle note di un album successivo che la sua musica è pensata per trasformare il mondo là fuori, un mondo in cui c’è tanta cattiveria che va spazzata via e sostituita con la bellezza. La bellezza che si trova in questo disco lussureggiante come una foresta umida di pioggia inondata dal sole in cui a volte sembra di ascoltare il canto degli uccelli e il verso degli animali. Attraversato da echi mistici propri di tanto suono jazzistico dell’epoca, Forest Flower è un esempio di quegli umori intellettuali e artistici – a volte ingenui eppure così intensi – che costituiscono una cifra significativa di un’era ancora così presente nell’immaginario contemporaneo. Senza essere dichiaratamente militante, è una musica che riecheggia quell’atmosfera di trasformazione e cambiamento radicali cui tanti americani si affidavano. Per questo è anche una musica piena di gioia e felicità, quelle stesse gioia e felicità che deve aver provato Leroy a Dallas e che lo indussero ad acquistare questo disco su cui fissare e tramandare un ricordo pensato allora come qualcosa che non avrebbe potuto essere dimenticato.

P.S.: A due anni di distanza Leroy ripeterà gli stessi gesti: fisserà sul nuovo lavoro di Charles Lloyd, intitolato Soundtrack, il ricordo di un concerto jazz ascoltato da qualche parte nei dintorni di Oklahoma City. Questa volta senza R. W. .

Charles Lloyd, Forest Flower – At Monterey, Atlantic 1967

Thanks to Roberto Pedretti @ Metropolis Due, Via Procaccini 7, Milano.